Sul pavimento di diverse cattedrali, mediante un intarsio di pietre, è raffigurato un labirinto, che spesso distrutto nei secoli successivi, è stato considerato per diverso tempo, dagli studiosi, poco più che una curiosità o un gioco privo di senso.

A volte non era neppure un vero e proprio labirinto, ma un tracciato spiraliforme e tortuoso, che costringeva a girare e rigirare su se stessi, prima di raggiungere il centro.

Nel XVII e XVIII secolo i labirinti furono quasi tutti tolti dalle cattedrali poiché i dignitari ecclesiastici non attribuivano ad essi un significato cristiano; a Reims venne asportato dai canonici, infastiditi dal fatto che i bambini si divertissero eccessivamente a percorrerlo.

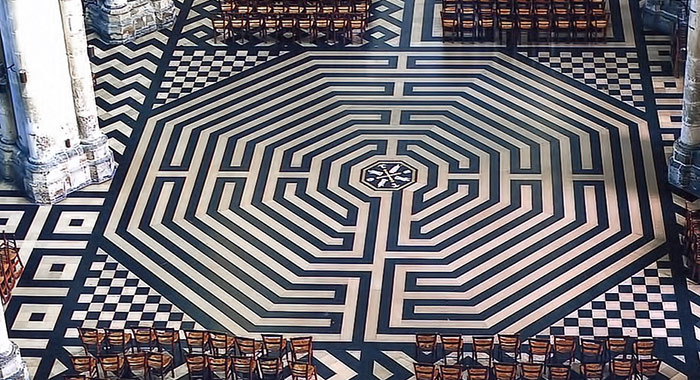

Il labirinto si è conservato a Chartres e ad Amiens. Quello di Chartres è sicuramente il più famoso.

Quest’opera d’arte medievale costruita in pietra misura esattamente dodici metri e ottantacinque centimetri. Alcune cattedrali avevano labirinti più piccoli, come quello di Bayeux che misurava solo quattro metri; altri non si trovavano nella direzione dell’entrata principale, bensì di fronte alla porta laterale nord oppure ovest della chiesa, come nel Duomo di Lucca.

labirinto della Cattedrale di Chartres , Francia

Il labirinto un antico mito

Il più antico labirinto europeo situato in una chiesa cristiana si trova nella chiesa di San Vitale, a Ravenna, e risale al VI secolo. In Germania, a Colonia, i più antichi labirinti si trovano nelle chiese di San Severino e San Gerone. Le più antiche iscrizioni nella pietra dei labirinti sono state trovate nelle chiese irlandesi e scandinave come quella di Hablingbo in Svezia, Telemark e Geringe in Norvegia e Skive in Danimarca.

Alcuni labirinti avevano al centro un piatto di rame nel quale era incisa la figura di un cavaliere che combatte contro un minotauro.

Nessuno di questi piatti è giunto fino a noi poiché tutto il rame venne fuso durante le guerre napoleoniche per la costruzione di armi. È molto probabile che questo simbolismo si rifaccia al mito di Teseo.

A Creta, nel palazzo del re Minosse, si nascondeva nel labirinto costruito dall’architetto Dedalo, il Minotauro, un essere mostruoso, figlio della moglie di Minosse, Pasifae, e di un toro, che esigeva sacrifici umani.

Teseo, l’eroe fondatore ateniese, con l’aiuto di Arianna, figlia di Minosse e Pasifae, penetrò nel Labirinto senza perdere l’orientamento grazie ad un filo tesogli da Arianna, e uccise il mostro, liberando così Atene dall’obbligo di fornire giovinetti da sacrificare.

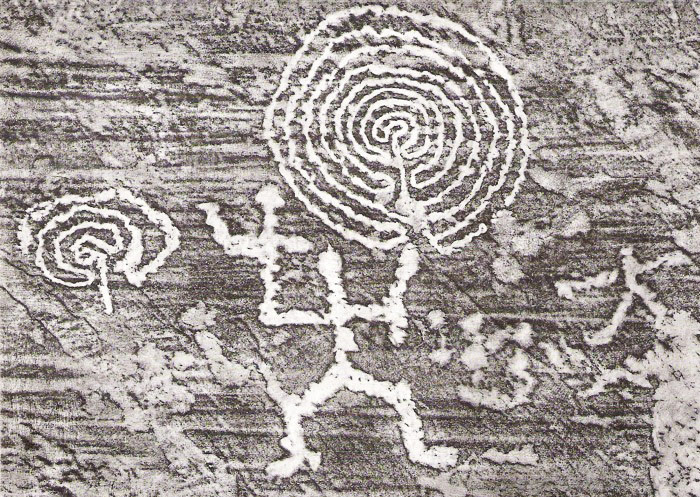

Il labirinto è un archetipo diffuso in tutto il mondo e le culture: nei graffiti della Valcamonica compare spesso inciso e per gli studiosi esso rappresenta l’utero, un simbolo di rigenerazione. Il suo percorso è un viaggio alla ricerca del centro dell’essenza, pericoloso perché può anche non riuscire, dato che esiste il rischio di smarrirsi. Il cammino all’interno del labirinto divenne una danza rituale eseguita nell’antica Grecia che ricordava il mito e che in Etruria era noto come truia, ossia troia.

Labirinto camuno

La danza labirintica è molto antica ed era praticata ancora nel secolo scorso in Italia meridionale: serviva a guarire i “tarantolati”, le vittime della puntura della tarantola. Un rituale simile è presente nella danza dei dervisci sufi della Turchia, che consiste nel girare velocemente su se stessi fino a raggiungere stati di quiete e di estasi.

Nelle cattedrali, in cui sono attive delle correnti telluriche e quindi il magnetismo terreste è in azione, i piedi nudi a contatto con il suolo ne aumentano gli effetti.

Sono noti gli effetti provocati dalle correnti magnetiche sui corpi in movimento, soprattutto sul corpo umano (febbri provocate).

In primavera si usava danzare nelle cattedrali a piedi nudi sotto la guida del vescovo. Queste danze erano chiamate “girotondi di Pasqua” e mimavano i movimenti del serpente, simbolo di rigenerazione: il serpente infatti è il rettile capace di mutare pelle. Nel labirinto quindi l’uomo acquisiva una nuova identità e una nuova coscienza.

L’antico rituale che si nasconde dietro al labirinto diventò un gioco e una curiosità nei giardini delle grandi ville rinascimentali, dove spesso è tracciato e limitato da siepi di arbusti. Il gioco viene ancora proposto in certi Luna Park come labirinto di specchi. A scopo di protezione, alcuni labirinti venivano disegnati sulle porte e sulle facciate di antiche abitazioni nel Mediterraneo: si riteneva infatti che le forze negative fossero capaci di procedere in linea retta. Ecco perchè nelle case cinesi tradizionali si evitano i percorsi retti e si cerca con vari accorgimenti di formare meandri o schermi che impediscano l’accesso diretto all’abitazione.

Labirinto della Cattedrale di San Martino a Lucca

È interessante notare che i labirinti disegnati sulle case, abbiano preceduto l’uso della serratura; il labirinto infatti non è altro che una serratura ( la tecnologia realizza spesso simboli primordiali): per aprire una serratura occorre una chiave, ma anche per uscire dal labirinto occorre una chiave, come il mitico filo di Arianna, il cui nome greco Ariadne, è lo stesso del ragno, l’insetto che costruisce tele dal disegno labirintico.

La realizzazione dei labirinti nelle cattedrali, seguiva precisi calcoli matematici; va inoltre aggiunto che i labirinti potevano avere forme diverse. Antiche iscrizioni ne indicano tre tipi: a pianta circolare, ottagonale e quadrata.

La forma del cerchio corrisponde all’infinito e alla perfezione; il cerchio è eterno senza inizio e senza fine. Esso rappresenta inoltre il Sole, lo Zodiaco e la ruota dell’universo. Pitagora definì il cerchio come la psiche dell’universo.

L’ottagono invece, con i suoi otto lati, rappresenta la trasformazione e la rinascita.

Non è un caso che nelle chiese cattoliche la maggior parte dei fonti battesimali e gli stessi battisteri venivano costruiti con forma ottagonale.

Al labirinto si accedeva attraverso cinque curve: il numero cinque simboleggia l’uomo ma anche la dualità e l’essere androgino perché si ottiene sommando il numero tre, dispari e maschile, al numero due, pari e femminile.

labirinto della cattedrale di Amiens, Francia

Nelle cattedrali il labirinto assumeva connotati differenti: il percorrerlo equivaleva a un pellegrinaggio in Terra Santa.

Chi non aveva la possibilità di compiere il viaggio a Gerusalemme, poteva seguire questo percorso in miniatura, girando a piedi scalzi o con le ginocchia a terra lungo i meandri circolari di Chartres oppure lungo quelli quadrati di Amiens.

Il tema principale nelle grandi cattedrali è l’Apocalisse. È quindi logico che costruttori e committenti mettessero nelle cattedrali un simbolo, in questo caso un labirinto, per la Gerusalemme celeste descritta da San Giovanni.

labirinto a giardino, tipico delle residenze italiane

Il cammino attraverso il labirinto per giungere al centro viene simboleggiato dal numero dodici ed equivale alla ricerca del Graal.

L’iniziato, come nei tarocchi medievali, comincia il suo viaggio nel microcosmo come un pazzo peccaminoso (il matto) e riesce, dopo lungo errare (l’eremita), a vedere la strada per la Gerusalemme celeste, per il Paradiso (il Mondo). La comprensione arriva quando l’iniziato raggiunge il centro del labirinto, proprio come Teseo che uccide il Minotauro. Il Minotauro rappresenta l’essere indomabile e selvaggio della natura. Poiché Teseo uccide il mostro viene paragonato ad un eroe solare, ad un dio. Il mito di Teseo è una variante del dio Mitra, la divinità persiano-romana che uccide il toro.

I miti medievali di San Giorgio e dell’Arcangelo Michele, rappresentano il medesimo simbolismo. È l’eterna lotta tra la luce e le tenebre, tra il bene e il male. Il vincitore, puro e virtuoso, riceverà in premio la visione del regno celeste.

Miracolo, il mio commento superava lo spazio ed è stato cancellato. Ripeto in brutta sintesi.

I 4 quadranti del cerchio sono rappresentazione di: Corpo, Cuore, Mente e Anima.

Il curvo tracciato del percorso-preghiera suggerisce di curare in modo equilibrato i nostri 4 aspetti.

L’arrivo costringe ad acquisire altre dimensioni oltre alle 2 nelle quali ci muoviamo nel quotidiano.

Il nostro Logo e le nostre Memorie, coagenti con Corpo e Spirito ci mutanmo nel tempo terrestre. Il termine del percorso porta altrove …

La lettura dei percorsi raffigurati a intarsio sui pavimenti delle cattedrali può essere fatta a vari livelli. Al momento mi paiono convincenti i seguenti:

– esistenza umana come cammino, pellegrinaggio (recarsi al di là del proprio ager [campo]);

– girare (sic) in ambiente piano, che pare essere circoscritto, ci appare piana mla porzione di superficie sferica della nostra terra;

– cosiderare il percorso come l’attraversamento dei 4 quadranti di una circonferenza, metafora dell’attenzione alle 4 componenti che ci caratterizzano (*corpo, *cuore come disponibilità verso gli altri, *mente come sede del logos e di memoria, *spirito come soffio vitale simile a quello donatoci al nostro inizio), l’equilibrio nel curare i 4 aspetti costitutivi è necessario per giungere dalla periferia verso il centro dei 12 cerchi;

– la meta, cerchio centrale, costringe a mutare le nostre dimensioni, l’iniziale soffio-anemos (o anche spirito-respiro), ci sposta altrove;

– si entra dal livello 13 e si va verso il livello, le metafore possono continuare, il cammino stesso è l’alternarsi di equilibri persi e ritrovati metafora di precarietà e attenzione;

– la parola preghiera ha la medesima radice di precario (instabile, incerto, … ) la stabilità da ricercare in modo continuo.

…………

le riflessioni sono aperte e continuano

LE MIE RIFLESSIONI AD OGGI SONO QUESTE.

Da aggiungere con

https://www.goticomania.it/misteri-del-gotico/i-misteriosi-labirinti-delle-cattedrali-gotiche.html

Simbolo spiritistico e androgino

Spiritismo del toro+Archetipo androgino:sia uomo che donna= (utero e derertano, anse disegnate evidenti nella forme el labirinto)

Teseo come Mitra vincitore, puro e virtuoso, riceverà in premio la visione del regno celeste.

Unendo:

L’eroe trova la croce all’ingresso dei labirinti, e CAMMINA CON LA croce fino al centro.L’eroe vince sul mostro malefico muovendo dall’entrata al centro, la croce all’entrata vince sul caos al centro. L’eroe fa i passi che mancano alla vittoria, li fa con la croce che trova appena entrato.

Interpretazione spirituale alternativa al tarocco medioevoale: matto(peccato)–>eremita nel labirinto–> mondo di luce al centro.

Anche lì con la pretesa di dare una interpretazione spirituale del labirinto dovunque ma è indubbio che i disegni sono i soliti, quanto gli angeli eterni, vivi e reali che li ispirano. Non è poi tanto una oretesa. Basta che la guidi Dio, non il toro Lucifero.

Penso che ci sia una notevole differenza tra il labirinto vero e proprio ed i cosiddetti labirinti delle cattedrali. Secondo il mio modesto parere, i labirinti sono veri percorsi ingannevoli per fare perdere l’orientamento e quindi impedire al soggetto di poterne uscire in modo autonomo.

Mentre i “labirinti” delle cattedrali, non erano altro che percorsi di penitenza, da seguire fino al centro dello stesso e poi per ritornare, bastava ripercorrere il tragitto in senso inverso.